中野区若宮の住宅街にある真言宗のお寺です。隣に若宮公園があります。

山門をくぐると参道の両脇には住宅が立ち並んでいます。駐車場もあったりして、お寺の参道に見えない不思議な光景です。

元々真言宗豊山派であったようですが、離脱し、今は単立の真言宗です。昭和2年まで、禅宗の尼僧が住んでいた時代もあったようで、その当時は「下鷺の尼寺」と呼ばれていました。

中野区若宮の住宅街にある真言宗のお寺です。隣に若宮公園があります。

山門をくぐると参道の両脇には住宅が立ち並んでいます。駐車場もあったりして、お寺の参道に見えない不思議な光景です。

元々真言宗豊山派であったようですが、離脱し、今は単立の真言宗です。昭和2年まで、禅宗の尼僧が住んでいた時代もあったようで、その当時は「下鷺の尼寺」と呼ばれていました。

山門をくぐると正面に本堂が見えてきます。左手には、立派な鐘楼があります。

山門をくぐってすぐ右手には、「福蔵院の十三仏」と呼ばれる石仏が鎮座しています。初七日から三十三回忌までを司る十三の仏様で、都内で十三仏が揃っているのは珍しいのですが、それ以上に、その十三体がすべて立像であるというのが、さらに珍しい仏様です。境内は緑も多く、花も咲いている気持ちの良い、落ち着いた雰囲気のお寺です。

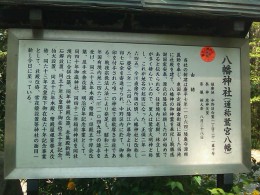

西武新宿線鷺ノ宮駅南口を出て、橋を渡り、坂道を登って行くと、左手に鷺宮八幡神社が見えてきます。

入り口の鳥居は、突き当たりを左に曲がってすぐです。向かって左側に神社についての説明(御祭神など)があり、鳥居をくぐってすぐ右手にご由緒についての説明があります。

二つ目の鳥居くぐってすぐ右手には、手水舎。その隣に、八幡神社や氷川神社などに多く見られる「力石」があります。

力石の左手に、例大祭で奉納される「鷺宮囃子」が演奏される神楽殿があります。

本殿の左手に六社様が祀られている支社があります。その六社様とは、<稲荷神社・御嶽神社・八雲神社・北野神社・粟島神社・疱瘡神社>の六社です。

神社とお寺には、当然のことながら、タブーがあります。その違いは・・・・

神社の代表的なタブーは、「参道、鳥居の真ん中を歩かない」というタブーがあります。

これは、神様の通り道を空けておくためで、参道、鳥居の端を歩くのが、参拝における礼儀です。よく堂々と真ん中を歩いている方を見かけますが、神様の通り道を邪魔していることになるので、注意してください。

その他、常識の範囲だとは思いますが、①火気厳禁(喫煙禁止)②飲食禁止③大きな音を出したり、大声はNG④ペット禁止(犬の散歩コースに良さそうですが駄目です)などがあります。

修行の場でもあるお寺には、当然タブーが数多くあります。神社同様常識の範囲はだけでなく、お寺ならではのタブーもあります。

それは、仏教では殺生を戒める考えから、基本的にお寺の中では、肉食はタブー。さらにお酒や男女の交わりも禁じられています。

本寺は萬治元年、泉光山と号し、本門寺14世日優上人によって小石川関口台に開基された。寺伝によると、徳川三代将軍家光の側室で阿楽の方が出産に悩み、諸寺に祈願したが、そのききめがなかった。そんな時、阿楽の方の母、泉光院増山氏は日優上人の大徳なるを開き、日優上人に祈願を願い、それにより阿楽の方は安産することができた。この時生まれた子供が、後の四代将軍家綱である。このこと以来、阿楽の方や泉光院は日優上人に帰依し、本寺を建立した。こうした関係で本寺には泉光院増山氏をはじめ増山家累代の墓がある。

明治41年に小石川関口台より移転し、現在に至っている。なお、現在の山門にかかげられている「泉光山」の額は細井広沢の筆になるもので、広く知られている。

※中野のお寺 ふれあい広場HPより抜粋

山門をくぐると、参道は、大小の樹木に覆われ、緑豊かな森のようです。右手に池があり、入り口の門から境内に入ります。左から有縁殿、本堂、玄関、庫裡、客殿と連なり、墓所はその奥です。都会の喧騒をよそに小鳥の囀りが聞こえる、心が安らぐお寺です。

祝詞(のりと)とお経

神社で祀りごとの際に読み上げられる「カシコミ・カシコミ」で始まる言葉を「祝詞(のりと)」と言います。これは、神様への感謝の気持ちを伝えるとともにお願いを奉上するための言葉です。つまり、神様とのコミュニケーションの手段なのです。祝詞は、一定の型に則って神職者が書き上げますが、その文章力も神職者の技術です。

お寺の日常で欠くことのできないのは、僧侶による読経です。お経は元々仏教の教えを書き記したものですから、読経はその教えを理解し、実践するための手段です。しかしながら、お経は、一般の人には理解しづらいですから、供養の場などで読経されることは、儀式的な意義があることは否めません。

哲学堂公園 春の古建築物公開

4月29日(木・祝)~5月5日(水・祝)

精神修養の場として創設された哲学堂公園。ふだんは非公開である区の有形文化財(四聖堂、六賢台、宇宙館、無尽蔵、絶対城)の内部を公開します。

【問い合わせ】哲学堂公園(松ヶ丘1-34-28) TEL:3951-2515 FAX:3951-2280

古建築物公開期間中、古建築物の一つ霊明閣で、日本の伝統文化『茶の湯(裏千家)』を体験してみませんか?

入室から退室までの作法を体験しながら、お抹茶、お菓子を楽しめます。普段着でどうぞ。

時空岡での『お茶処』

時空岡と呼ばれる場所で『お茶処』を実施します。古建築物や園内を散策後の小休憩にお立ち寄りください(料金300円)。

神社とお寺では、年間を通して様々な行事があります。違いは何処にあるのでしょうか。 この投稿の続きを読む »