沿革:当寺は天正年間、榊原奥方様の火葬に附した跡で、深野孫右衛門が田畑一丁五反歩余を寄進し、元文4年神奈川県星川村より現地に引地寺として、元文5年、時の寺社奉行・大岡越前に願い出て堂宇を建立した。

当寺に安置する宗祖日蓮大聖人坐像は日朗上人の御作で、宗祖自ら火防除開運守護の開眼仏像であると云われている。清正公は腹中にもう一体の尊像を蔵し「お腹ごもり清正公」として日本唯一の尊像で、厨子と共に350余年前のものである。生髪鬼子母神は日總上人(先々代)の開眼で身丈九尺にして、頭上には法華経の文字69,384人の生髪1人3本づつを植えている。この他、子育鬼子母神、北辰妙見菩薩、水子地蔵菩薩、地蔵菩薩、清正公・諏訪大明神・竜神・三穂稲荷大明神などがある。

鐘楼は明治初期近隣15ヶ村より時の鐘を打つことを願い出て、2時間毎に鐘を打ち村人に知らせた。朝荷、夕荷の農家の生活には不可欠のものとなり、蓮華寺即ち時の鐘と言われて村民に親しまれた。

境内には東洋大学学祖・井上円了の墓、甲申塚(宝氷元年)。芭蕉塚などもある。

附属として、動物供養の為に哲学堂動物霊園を有する。

※中野のお寺 ふれあい広場HPより抜粋。

境内に入ると左手に、東洋大学学祖・井上円了の墓があり、その右手に鐘楼堂があります。

本堂の左手には、「懺悔堂」と記した建物がありました。何のための施設なのか聞きそびれてしまいました。

その懺悔堂の左には、稲荷神社があり、その向かいには、4体のお地蔵様が鎮座しておられます。お地蔵様は、子育鬼子母神、北辰妙見菩薩、水子地蔵菩薩、地蔵菩薩、稲荷神社は、清正公・諏訪大明神・竜神・三穂稲荷大明神のようです。

日蓮宗 蓮華寺

2010年5月28日上高田氷川神社

2010年5月27日

一の鳥居をくぐり、左手に手水舎。二の鳥居の左手にご由緒の説明があります。右手には、神楽殿があります。

拝殿の右側には、境内末社として、「八幡社、稲荷社、天王社、天神社」が祀られています。

左奥の高台には表忠碑が建てられています。

江古田氷川神社

2010年5月27日東福寺の山門を右に見て、道なりに進んで行くと、右手に鳥居が見えてきます。

鳥居をくぐるとすぐ左手に手水舎があります。

本殿の右手には、「神楽殿」があります。説明文は、所々消えていて、見づらいため、由緒ある神楽殿が台無しです。(直しましょう!)

境内末社として、「北野天満社」「熊野八幡社」「稲荷神社」「鎮魂霊神社」の4社があります。

浄土真宗本願寺派 了然寺

2010年5月26日沿革:本寺は上杉謙信の家老職にあった某(氏名不詳)の発心により、直江津に寺を建立し、了然寺と号していた。

昭和初年、時の住職により広域教化活動のため東京の現在地に本尊阿弥陀如来とともに了然寺を移した。

昭和20年第二次大戦の空襲により堂宇はすべて焼失したが、本尊の阿弥陀如来は直江津に移してあったのため、難をのがれることができた。

昭和38年には再興なり、再び直江津より本村を将来し、現在に至っている。

当寺は境外墓地として、田無市ひばりが丘団地の向いに墓地がある。

※中野のお寺 ふれあい広場HPより抜粋

西武新宿線新井薬師駅北口を出て、真っ直ぐ線路沿いを進みます。踏み切りを越えて右折し、最初の路地を左折したところのある浄土真宗のお寺です。隣には、ふたば幼稚園があり、園児たちの声が聞こえてきます。また、隣接する了然寺会館は、中野区内にある斎場のひとつです。

北野神社(松ヶ丘)

2010年5月26日

鳥居くぐって右手に手水舎。真正面に2対の狛犬が堂々と鎮座しています。

この北野神社は、長い間、北野天満宮とも呼ばれていました。昔から「おびしゃ(御歩射・備射)」の神事が行われてきましたが、今日では行われていません。「おびしゃ」の神事は、関東地方東部で行われる春の農村行事で、弓で的を射て、その年の豊作を占うものですが、いつの頃からか、神と人との直会の宴の色合いが濃くなり、大正期には、日光の強飯式に似た行事に変わってしまったそうです。

この神事は、2月の初午の日と秋の例祭の2回行われ、当番と両隣の家が本膳を用意し、大人たちは、祝いのうたを歌い、子供たちは、豊作祈願の文を読むのが恒例となっていました。(北野神社にある、中野区教育委員会の説明文より)

境内末社として、本殿を挟んで右手に「市杵嶋神社」、左手に「稲荷神社」があります。

真言宗豊山派 金峯山東福寺

2010年5月24日沿革:中世のはじめ、江古田の本村に鎮座されていた御嶽神社の氏子・二郎左衛門(堀野氏)が武州御嶽神社の社僧、源教上人の教化を受け神社の南麓に堂舎を建て、弘法大師作と伝えられる一本彫の立身不動明王を本尊として安置し、金峯山世尊院東福寺の寺号を贈られた。江戸時代には三代将軍家光公が狩猟の折り本寺で休息し、八代将軍吉宗公は御膳所に指定していた。承応年間に改築した本堂内陣左側の客殿は、将軍御成間と言われ一段高い座席になっていたが現在は解体され、その後記念碑が建てられている。御獄神社の社僧から伝授された獅子舞は、江戸から大正の頃まで境内で演舞されていて、後に完成した鐘楼の鐘に江古田獅子舞の四神の図が刻されている。※東福寺HPより抜粋。

山門をくぐって左手に、六体のお地蔵様が鎮座しています。進んで行くと、左手に、鐘楼堂が一段高いところにあります。本堂以外に、不動堂、観音堂、そして、隣には、金の峰幼稚園があり、元気な園児の声が聞こえています。

五体の石仏

2010年5月24日

中杉通り沿いにある五体の石仏。明治時代「流行病」があった時に、霊験新たかであったといわれており、今でも地域の人びとに大切にされています。

お堂には、馬頭観音が2体、地蔵菩薩が2体、聖観音像が1体の計五体が並んでいます。

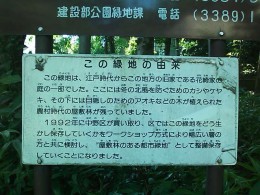

江原屋敷森緑地

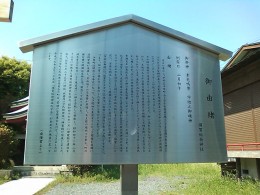

2010年5月20日江原屋敷森緑地は、この地の江戸時代からの旧家、花咲家の庭の一部で、当時の屋敷林が残っており、平成4年に中野区が買い取り、屋敷林のある都市緑地として整備保存して行く事になり、平成6年4月に開設されました。

都会の中のは思えないくらい緑が多い緑地です。木陰では、涼をとり、お昼寝している方も。

この緑地は説明にもある通り、旧家花咲家の庭の一部とのこと。周りを歩いてみたら、「花咲」の表札が。きっと名家なのでしょう。羨ましいくらいりっぱなお庭です。

須賀稲荷神社

2010年5月20日

江原小学校の真ん前にある稲荷神社です。

交通厄除地蔵尊

2010年5月19日

中杉通りに面したお堂の中にあるのが「交通厄除地蔵」。

昭和12年に交通事故が立て続けに起きたために、福蔵院のご住職が発起人となりこの地域の人々約1500人から寄付を募り、建立されたのがこの「交通厄除地蔵」です。

その横には妙正寺川を改修する時に周辺から集められた数体の石仏や庚申塔などを見ることができます。