同じ浄土宗の正法寺の隣が、貞源寺。同じ浄土宗のお寺が隣り合わせにあるのは大変珍しいのではないでしょうか。敷地内には、こちらも地蔵尊が鎮座しています。見ると「法悦地蔵尊」と記してあります。法悦とは、仏の教えを聞き、それを信じることによって心に湧く喜びのことです。この「法悦地蔵尊」にお参りして、仏様に感謝してはいかがでしょうか。

浄土宗貞源寺

2010年6月2日大岡稲荷神社

2010年6月1日

朱色の大きな鳥居を抜けると、右手に駐車場があります。沼袋界隈の神社・お寺の案内図の横に、細い道があり、そこを入って行くと「大岡稲荷神社」があります。「大岡稲荷神社」とは、どのような神社なのでしょうか。稲荷神をご祭神としていることは間違いないでしょう。そこで、大岡という冠のつく神社ということで、そこから推測してみました。江戸時代の名奉行として有名なのが大岡越前守忠相です。大岡越前守忠相は、豊川稲荷への信仰厚く、自邸内に豊川稲荷の神霊を勧請しました。これが、東京都港区赤坂見附にある豊川稲荷別院です。ここから分祀され、名奉行として名高く、町奉行から寺社奉行となった大岡越前守忠相の名を冠とした神社を沼袋の地に建て、大岡越前守忠相のご利益にあやかろうと造られたのが「大岡稲荷神社」ではないかと勝手に推測してみました。

中野・豊川稲荷大明神

2010年6月1日豊川稲荷(とよかわいなり)は、愛知県豊川市にある曹洞宗のお寺です。正式の寺号は妙厳寺(みょうごんじ)、詳しくは円福山 豊川閣 妙厳寺(えんぷくざん とよかわかく みょうごんじ)と称されます。一般には「豊川稲荷」の名で広く知られ、本尊は千手観音。稲荷は、鎮守様として祀らている荼枳尼天(だきにてん)のことです。稲荷神社は、京都の伏見稲荷大社を総本山としていますが、豊川稲荷は神社ではなく、お寺ですので信仰対象は「稲荷」と通称されてはいるものの、稲荷神そのものではなく、荼枳尼天です。

真言宗豊山派善成寺(中野不動)

2010年6月1日旧丸井の跡地裏にあるビルの1階にあるとてもお寺とは思えない。道を歩いていても気づかないほど。都会のお寺ってこんな!って、地方出身者の私は思ってしまいました。

周辺の駐車場

下記駐車場はakippa(あきっぱ!)で予約ができます。

●カーザペスカ駐車場

●中野区中央4丁目自宅駐車場

●サンシャインハイツ駐車場

●中野1丁目駐車場【木曜以外】

●コーポクローバー高円寺駐車場

●高円寺南5丁目9akippa駐車場

周辺のスポット

浄土宗 正法寺

2010年6月1日沼袋の住宅街にある浄土宗のお寺です。入り口を入ると左に「六地蔵尊」が鎮座しています。日本では、このように墓地の入り口などにしばしばお地蔵様が祀られています。奥にある本堂は一見普通の家のように見えます。犬を飼っていらっしゃいますので、入ると思いっきり吠えられますので、ご注意を。

中野七福神

2010年6月1日

沼袋氷川神社の境内に向かって左手に「七福神」の像があります。最近できたようで、どれも新しく、綺麗です。「七福神」その名の通り、福の神様の集まりです。一般に、七福神とは、 インドの大黒天(富財を得て台所を守る神)・弁財天(音楽や芸事の神)・毘沙門天(勝負事の神/仏教における 四天王の一人で、北方を守る)の三神と、中国の布袋尊(慈しみと和合の神/古代中国の禅僧契此という実在した人物が元になっています)・福禄寿(幸福(福)財産(禄)寿命(寿) の神)・寿老人(長寿の神)の三仙、そして恵比須神(商売や漁業の神)を指します。このうち恵比須神のみが日本固有の神(水蛭子(ひるこ)、後の事代主神(ことしろぬし)です。ここに来ると、七福神が全員揃っていますので、七福神めぐりをする必要がありませんね。

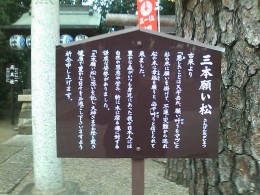

三本願い松

2010年6月1日沼袋氷川神社の境内にある三社の末社の前に、幸せを呼ぶ『三本願い松』があります。古来より『悪しきことはスギされ、願いをマツ』と杉の木に願いを掛け災難を逃れたり、松にしあわせを願うといずれ叶うという云われがあり、願いを託す人々の信仰が今も続いています。縁結び、良縁祈願に良いと云われていますので、婚活中の方は、一度、この『三本願い松』に触れ、幸福を願ってみると素敵な方に出会えるかもしれませんよ。

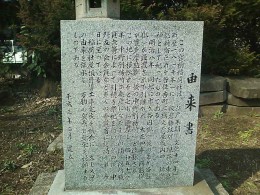

沼袋氷川神社

2010年6月1日西武新宿線沼袋駅北口からすぐに、(電車からも見えます)沼袋氷川神社があります。この神社のご祭神は、八岐大蛇(やまたのおろち)退治の神話に出てくる主人公の須佐之男命(スサノオノミコト)です。南北朝時代、97代後村上天皇の正平年間(後光厳院の貞治年間)に、武蔵国一の宮である大宮(今の埼玉県さいたま市)に鎮座、その氷川神社よりご分霊を戴いて、沼袋に奉祀したのが始まりと伝えられています。須佐之男命が八岐大蛇を退治をしたのは、古来、水田耕作をしていた人々が、その水田をおびやかす種々の災害(暴風雨・洪水・その他の天変地災・害物など)から耕作物を護る為でした。それ故、農業を護り、五穀豊穣を願うという神が須佐之男命であるといわれています。そして、人間が日常生活を営む上で、もう一つ大きな障害となるものに病気がありますが、古代から病気の退散・消除を願うのに、神様の中でも、最も威光が強く、雄々しい性格の持主である(八岐大蛇を退治した)須佐之男命に、その信仰を求めました。氷川神社とは、そういった性格の神社です。沼袋氷川神社も写真にあるように「厄除け」と大きく記してあります。境内には、末社として「天王社・稲荷社・御嶽神社」の三社があり、それぞれ、家内安全や交通安全、五穀豊穣や商売繁盛・幸運などを願っています。

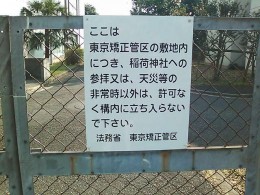

寶樹稲荷神社

2010年6月1日神社の屋根は見えているのに、どこから神社に入れるのか分からず、旧中野刑務所内の法務省矯正研修所東京支部の塀を一周。その訳は、法務省矯正研修所東京支部の敷地内にあったためと判明。写真にあるように、稲荷神社への参拝ならば、立ち入りできるとのことで、思い切って中へ。研修所の所員の方に出会い「神社に参拝したいのですが」と告げると、少し考えた後、「どうぞ」との返事。ほっとして神社を目指す。

施設の入り口からは、結構な距離でした。

さて、その寶樹稲荷神社はというと、手入れが行き届いていないようで、ちょっとがっかり。施設内が、都会の中とは思えない静けさで、ちょっと不気味でした。急いで参拝を済ませ、小走りで施設を出ました。

妻戀神社(つまこひじんじゃ)

2010年6月1日中野駅北口にある早稲田通りを挟んで東京警察病院の向かいにあるのが「妻戀神社」。

文京区湯島にある妻戀神社は、日本武尊と妃・弟橘媛命を祀り、その後、稲荷神社と合祀されたため妻戀稲荷と呼ばれていますが、この神社も同様かもしれません。写真にあるようにお狐様が、何故か金網に囲われております。

「戀(こひ)の字は、糸(いと)し、糸(いと)しと、言う心」 からきているようです。