地蔵尊は、中野区内にある石仏の中で最も数が多く、古くから地元の人々が様々な願い事を託してきました。上鷺宮の大小2体の地蔵尊の信仰は独特で、白装束をまとい、真夜中に祈りながら右側の小さいお地蔵様を倒すと、大きいお地蔵様は倒されたお地蔵様を起こしてほしいために願いごとを聞き届けてくれるといわれています。

上鷺宮の願かけ地蔵尊

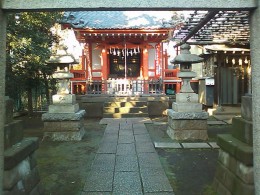

2010年6月8日藤神稲荷神社

2010年6月3日

藤神稲荷神社は戦争で全滅し、今ある神社・キツネの像とも戦後再建されたものだそうです。

■稲荷神社のキツネ像

稲荷神社には、狛犬ではなくキツネの石像が置かれていることがありますが、稲荷信仰では、キツネは神様のお遣いとして崇められていたので、こちらの方が自然体なような気もします。 そして神様をお守りする役目の狛犬に対し、キツネは神様の遣いなので、狛犬のような怖い顔より、使者であることを示すアイテムが目立ちます。このアイテムには「玉(宝珠)」「鍵」「巻物」「稲」「子キツネ」・・など色々あり、「玉(宝珠)」は霊の力、「鍵」はその霊力を引出すカギ、「巻物」は神様からのお言葉、「稲」は富、子キツネは「子宝」などを象徴しているようです。一般的には、キツネがくわえている「玉」と「鍵」の組み合わせです。

真言宗豊山派梅照院/新井薬師

2010年6月3日桜の名所としても名高い「梅照院/新井薬師」。中野区最大の寺院であり、新東京百景にも選ばれ、西武新宿線の駅名にもなるなど、都内でも有数の著名なお寺です。

新井薬師駅前から山門にかけて、商店街や出店も広がり、地域住民の方々からも薬師様として古来より親しまれています。毎月8日、18日、28日に行なわれる縁日には、露店が並び、大勢の人で賑わっており、今や少なくなった縁日の風情を味わうことができるところでもあります。

「梅照院/新井薬師」の境内には、昭和60年に新たな井戸が発見されました。以来、その井戸から引水された湧き水を「白龍権現水」といい、名水として知られ、一般の人に開放されており、飲用水として多くの人がここの水を汲みに来ます。

境内に入って右手に、「不動堂」その横に「ねがい地蔵尊」があります。「ねがい地蔵尊」は、お地蔵さんの身体にひしゃくで水をかけ、治して欲しい部分をたわしやスポンジでこすって治癒を祈ります。左手には、真言宗の宗祖「弘法大師像」と「薬師堂」と「薬師如来像」があります。

新井大鳥神社

2010年6月3日

新井大鳥神社は、新井天神/北野神社の境内社で、大阪府堺市にある大鳥大社を総本社とする神社です。

大鳥大社は、日本武尊(やまとたけるのみこと)が西征して熊襲を平定し、東征して東国を平定しましたが、伊吹山で病に倒れ、伊勢国能褒野で薨去しました。そのご遺体はその地に葬られましたが、陵墓から魂が白鳥となって飛んでいき、大和国琴引原で留まり、また飛び立って河内国古市に降りましたが、最後に和泉国に舞い降りたので、社を建てて祀りました。これが大鳥神社の始まりといわれています。

新井天神/北野神社

2010年6月3日新井天神/北野神社は、新井薬師公園の北西隣にあります。中野通りによって分断されていますが、嘗ては新井薬師と一体であったと思われます。

新井天神/北野神社、は天満宮として天正・天和(十六世紀)の頃には新井の里の鎮守であったと思われます。豊かな水に恵まれた新井の村は、妙正寺川の水害からの守護を天神様に祈り、すべての食物の御親である保食神に豊作を祈願しました。天神として祀られた菅原道真公は世に優れた学者であり右大臣にまで出世されたことから、後には学問の神として尊崇を集め、学業成就・子の成育・家内安全・家門隆盛・事業繁栄・工事安全・交通安全・厄除など祈願する人が多くなったようです。

鳥居をくぐると、左手に手水舎があり、その奥に本宮があります。

手水舎の隣に「撫で牛」が鎮座しています。牛は天神様のお使いです。新井天神/北野神社の「撫で牛」の説明には、「自分の悪い所(良くなりたい所)を撫でて下さい」と書いてありますので、お賽銭を奉納したら、撫でてみてください。

境内社として、稲荷神社があり、境内末社もあります。

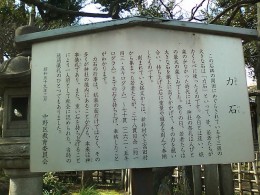

境内には、「力石」があります。力石の起源を「石占」に求める説があります。「石占」とは、神社・寺院に置かれた特定の石を持ち上げて重いと感じるか軽いと感じるかによって吉凶や願い事の成就を占うもので、元々占いのために持ち上げていたものが、娯楽や鍛錬のための力試しになったというのがこの説です。江戸時代から明治時代にかけては、「力石」を用いた力試しが日本全国の村や町でごく普通に行われていました。個人が体を鍛えるために行ったり、集団で互いの力を競いあったりしました。神社の祭りで出し物の一つとして力試しがなされることもあったようです。中野区内では、沼袋氷川神社や鷺宮八幡神社の境内にも「力石」が見られます。

伏見稲荷大社東京静思支部

2010年6月2日赤い鳥居をくぐると、そこは神社ではなく、マンションの入り口だった?!

伏見稲荷大社(ふしみいなりたいしゃ)は、京都府伏見区にある稲荷神を祀る全国約4万社の稲荷神社の総本宮です。稲荷山の麓に本殿があり、稲荷山全体が神域となっています。

日蓮宗 久成寺

2010年6月2日

真言宗豊山派禅定院

2010年6月2日山門をくぐると右手に六地蔵が鎮座しています。また、境内には「弁天堂」があり、堂内には弁財天、大黒天、毘沙門天が安置されています。総本山である奈良の長谷寺は、花のお寺として有名ですが、この禅定院にも蓮池があり、季節によっては、さぞかしキレイな花が咲き乱れることでしょう。真言宗豊山派の派名は長谷寺の山号である豊山に由来しています。

如意山 実相院

2010年6月2日境内に、弘法大師の像があるので、真言宗のお寺であることがわかります。このあたりのお寺と比べて、比較的新しいお寺であるようです。

真言宗御室派 密蔵院

2010年6月2日京都の仁和寺を本山とする真言宗御室派(おむろは)の小さなお寺です。真言宗御室派とは日本における真言宗系仏教宗派のひとつで、古義真言宗に属します。仁和寺は、宇多天皇によって落成され、皇子や皇族が歴代の門跡(住職)を務めてきた皇室とゆかりの深いお寺です。この密蔵院も小さなお寺ですが、何か品格を感じさせるお寺です。