2010年9月6日

歴史

開基である鈴木九郎の観音様との縁については「中野長者伝説」として今も語り継がれています。

鈴木九郎は、元は紀州出身で今から約600年前の室町時代に当地にやってきた貧しい馬売りでした。ある日、馬市に行く途中、浅草の観音様に「儲けたお金の中に”大観通宝(中国の昔のお金)”が入っていたら全て観音様に差し上げますので、馬が高価で売れますように。」と願かけをしたところ、馬市では馬は思わぬ高値で売れたそうです。しかし手に入れたお金は全部観音様に差し上げなきゃならない”大観通宝”。

その日の食べるものにも困っていた鈴木九郎は非常に悩みつつも約束を守り手にしたお金をすべて観音様に差し上げたそうです。

その後この信心深い行いが報われたのか、運に恵まれた鈴木九郎は財を成し、

「中野長者」といわれる大富豪となったそうです。

大富豪になった鈴木九郎は成願寺付近に邸宅を構えていましが、

一人娘の小笹が18歳の若さで病死したことに深い悲しみを受け、残りの人生を仏門に生きる決意をして小田原の大雄山最乗寺の春屋宗能の教えを受けた後、名を正蓮に改め僧侶となり、1438年に邸宅を寺院にしたのが成願寺の始まりでした。

寺院名は娘の戒名から当初は”正観寺”でしたが、江戸時代に”成願寺”と改められたそうです。

境内写真

「大観通宝」の瓦

「大観通宝」の瓦

立派な本堂

立派な本堂

龍鳳閣 (開山堂)

龍鳳閣 (開山堂)

墓地前の六地蔵

墓地前の六地蔵

タグ: お寺, 本町

カテゴリー: お寺, スポット情報, 本町 | コメントは受け付けていません。

2010年7月2日

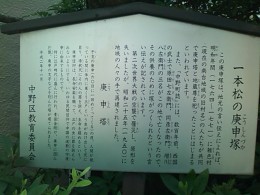

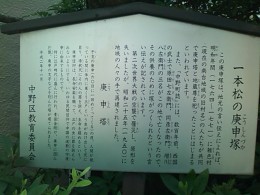

庚申塚(こうしんづか)は、中国より伝来した道教に由来する庚申信仰に基づいて建てられた石塔のことです。庚申は十干の「庚(かのえ)」、十二支の「申(さる)」が組み合わさった57番目の干支です。

※干支の組合せは、60組あります。

庚申の組み合わせは、暦に使われていますから、庚申の年、庚申の月、庚申の日、庚申の時刻というものが存在します。そして庚申塚といわれる供養塔はそのほとんどが庚申の年に建てられているようです。庚申の年は60年に一度あり、最近では1980年(昭和55年)が庚申の年でした。

庚申信仰は、中国の道教で説く三尸(さんし)説を母体としています。

人の体内には「三尸(さんし)」という虫がおり、庚申の日の夜、その人が熟睡している間に天に上って、閻魔様さまの部下である「司命」に善悪の報告をするそうです。大きな罪は300日、小さな罪の場合は3日命が奪われる、とされます。ということは、庚申日ごとに常に徹夜をして眠らなければ、三尸は天に上って司命に人の罪過を告げることができません。ですから、「庚申の晩には身を謹んで夜明かしをすれば長生きをすることができる」ことを信仰し、それを実践することが、「庚申信仰」です。

一本松の庚申塚は、明和年間(1764~1771年)に雑色村(現在の南台地域の旧村名)の人たちが共同で庚申塔と地蔵尊を祀ったことに始まると言われています。昔話では、この庚申塚の脇には一本松があり、触るとたたりがあると考えられていたようです。

カテゴリー: スポット情報, 南台, 名所・旧跡 | コメントは受け付けていません。

2010年6月18日

カテゴリー: お寺, スポット情報, 弥生町 | コメントは受け付けていません。

2010年6月17日

カテゴリー: スポット情報, 名所・旧跡, 野方 | コメントは受け付けていません。

2010年6月16日

野方警察署前の一方通行の道路の角に、角柱に陽刻(浮き彫り)の地蔵尊が駐車場の脇に建っています。このお地蔵様は、子育地蔵として付近の人々がお花を添えているようです。寛保元年(1741)の建立で願主は浄念とあります。この場所は、野方街道の起点で交通量の多いところですが、不思議と事故は少ないようです。そこで感謝の意味を込め、また、子どもたちの健やかな成長を願って、毎年10月24日に地元商店会や近隣の人たちの手で供養が行われています。

カテゴリー: スポット情報, 名所・旧跡, 野方 | コメントは受け付けていません。

2010年6月12日

カテゴリー: お寺, スポット情報, 沼袋 | コメントは受け付けていません。

2010年6月10日

カテゴリー: スポット情報, 名所・旧跡, 野方 | コメントは受け付けていません。

2010年6月10日

中野区立緑野中学校のあたり、籠原は、丸山1丁目の古い地名で、その昔、祭りの籠が天高く舞い上がり、お祈りをして引き降ろしたという伝説のあるところです。かつて四体の石仏がありましたが、現在残るのは二体だけで、他は台座しか残っていません。残っている二体は、「馬頭観音」と「聖観音」です。

正面から撮影を試みましたが、大きな木の幹が邪魔してしまいます。

カテゴリー: スポット情報, 丸山, 名所・旧跡 | コメントは受け付けていません。

2010年6月9日

カテゴリー: スポット情報, 上鷺宮, 神社 | コメントは受け付けていません。

2010年6月8日

カテゴリー: スポット情報, 上鷺宮, 名所・旧跡 | コメントは受け付けていません。