京都神社探訪の初日は、おみくじ落とすやら地理不案内で歩き疲れるやらで大変だったので、二日目は事前リサーチを入念に行い朝9時にホテルを出発。京都市営地下鉄・京都市営バスなどが一日乗り放題の京都観光一日乗車券(1200円※京都の交通機関は東京に較べて高いのでお得です)を購入し、地下鉄から市バス経由で大徳寺を目指しました。大徳寺前という親切なバス停で降りると広大な敷地が見えます。

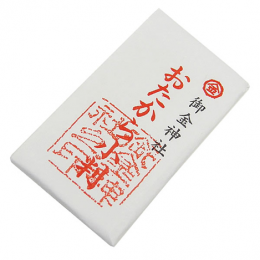

門前には、朝早いにも関わらず、大徳寺納豆なる納豆を販売しているお店が軒を連ね、すでに開店していました。この大徳寺納豆は、納豆ではあるが、一般的な納豆のような「粘り気があり、糸を引くような納豆」とは異なるらしく、風味は味噌や醤に近いらしい。少し興味が湧きましたが、そのまま境内に入ることに。大徳寺は、臨済宗大徳寺派の大本山で京都でも有数の規模の禅宗寺院で、境内には仏殿・法堂(はっとう)を始めとする伽藍の他、20を超える塔頭(たっちゅう※本山寺院の境内周辺にある関連寺院)が立ち並び、近世の雰囲気を残しています。大徳寺は歴代多くの名僧を輩出し、茶の湯文化とも縁が深く、日本の文化に多大な影響を与え続けてきた寺院です。境内を散策していると「総見院」という塔頭寺院が見えてきました。この総見院は、豊臣秀吉が織田信長の菩提のために建立したものだそうで、早速中を見学しようと思いましたが、あいにくこの日は、午後から拝観が可能との張り紙が。しかし、京都観光タクシーを利用した方がタクシーの運転手とともに中に入っていくのを発見。こそっと一緒に着いていきました。

観光タクシーの運転手は、入り口に「今日の拝観は、午後12時30分からとなります。」の張り紙もお構いなしに中へと入っていきます。そして、驚いたことに中の方に声を掛けているではありませんか。運転手「今日休みなの?」、中の女性「今日は法事やから午後からの拝観になります」との返事。運転手「なら、しゃーないなァ」。えッ法事!この言葉にびっくり。何とこの総見院には、檀家さんもいて葬儀や法事などを執り行っているようなのです。さらに、よく中を見ると普通の民家があります。洗濯機が表にあり、ここ総見院の中で生活している様子がわかります。奈良の古いお寺には檀家さんはいませんが、ここ京都では、檀家さんがいらっしゃって、いまでも歴史的に貴重な(中には、重要文化財も多数あり)お寺で暮らしているなど想像もしていませんでした。拝観料をとって、自宅(お寺)を観光に訪れた人に見学させいることになります。これには、驚き以外の何物でもありませんでした。当然、ここ総見院には、織田信長公を供養するお墓もあるようでした。京都恐るべし。