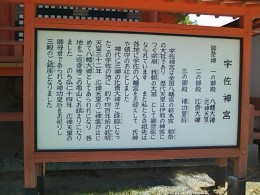

1300年に渡って人々の信仰を集め続ける「お稲荷さん」。全国に6万社はあると言われている稲荷神社は、全国各地で親しまれています。稲荷神を祀る神社を稲荷神社と呼びますが、京都伏見区にあるここ伏見稲荷大社が総本宮です。稲荷を「稲生」「稲成」と表記する神社もあるようです。朱色の鳥居と白い狐がシンボルの稲荷神社は、ここ伏見稲荷大社から勧請され全国の稲荷神社に祀られています。伏見稲荷大社では、宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ、倉稲魂命とも書く)、を主祭神として、佐田彦大神(さたひこのおおかみ)、大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ)、田中大神(たなかのおおかみ)、四大神(しのおおかみ)とともに五柱の神として祀るが、これら五柱の祭神は稲荷大神の広大な神徳の神名化されています。さて、参道を歩くと目に飛び込んできたのは、鮮やかな朱色の鳥居です。

手水舎も鮮やかな朱色です。

楼門、本殿も当然朱色。

伏見稲荷大社には、想像を絶する数の鳥居があります。その数なんと約1万基。願い事が「通る」或いは「通った」御礼の意味から、鳥居を奉納する習慣が江戸時代以降に広がった結果、このような膨大な数となったようです。しばらくその鳥居をご覧ください。

朱色は、魔力に対抗する色ともされ、神社仏閣に多く用いられています。伏見稲荷大社に限って云えば、稲荷大神様のお力の豊穣を表す色と説明されています。

朱色は、魔力に対抗する色ともされ、神社仏閣に多く用いられています。伏見稲荷大社に限って云えば、稲荷大神様のお力の豊穣を表す色と説明されています。

千本鳥居というところを抜けると、一般には「奥の院」の名で知られている「奥社奉拝所」があります。ここ奥社奉拝所はお山を遥拝するところです。稲荷山三ケ峰はちょうどこの社殿の背後に位置しています。

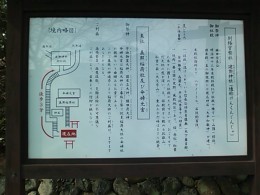

この奥社奉拝所に「伏見稲荷大社参拝図」がありました。よく見ると御本殿より稲荷山御神蹟巡拝するお山めぐり4km約2時間とあります。あるいてネット編集長としては、当然巡拝するところですが、この日は午前から色々な場所を歩いてきたため、時間的に無理と判断し、引き返しました。(無念)

この奥社奉拝所に「伏見稲荷大社参拝図」がありました。よく見ると御本殿より稲荷山御神蹟巡拝するお山めぐり4km約2時間とあります。あるいてネット編集長としては、当然巡拝するところですが、この日は午前から色々な場所を歩いてきたため、時間的に無理と判断し、引き返しました。(無念)

稲荷神は、元来農耕神ですが、今日では五穀豊穰・商売繁昌・殖産興業・交通安全など幅広いご利益があるとされ、ここ伏見稲荷大社には年間1000万人以上が参拝に訪れます。私も初めて参拝し仲間入りを果たしました。

最後に午前中に回ったところの写真を記載しますね。最初は、世界遺産の「宇治上神社」です。

最後は、修学旅行でおなじみの世界遺産宇治の「平等院」です。

近江鉄道「多賀大社前」駅を降りると左手に大きな鳥居が見えます。ここが多賀大社の入口です。※近江鉄道は1時間に1本しかありません。時刻表で良く調べてから参拝に行きましょう。待ち時間ができると、周りに何も無いので退屈です。

近江鉄道「多賀大社前」駅を降りると左手に大きな鳥居が見えます。ここが多賀大社の入口です。※近江鉄道は1時間に1本しかありません。時刻表で良く調べてから参拝に行きましょう。待ち時間ができると、周りに何も無いので退屈です。

私も渡ってみましたが、登りは何とかできるものの、下りは滑って、降りるのが大変でした。

私も渡ってみましたが、登りは何とかできるものの、下りは滑って、降りるのが大変でした。

下宮に行く途中には、若宮神社があります。

下宮に行く途中には、若宮神社があります。