カテゴリー:

スポット情報,

東中野,

神社

(

1)

(

0)

(

0)

(

0)

Total: 1

歴史

長元3年(1030年)に、源頼信が平忠常討伐の際に武蔵国一宮・大宮氷川神社より勧請し祠を建立したことに始まる。文明9年(1477年)には、太田道灌が豊島泰経・泰明兄弟討伐の際に江古田原での決戦に備えて当神社で戦勝祈願をし、凱旋後社殿を造営したと伝えられています。

現地の案内板によると、『江戸時代には護摩修行が行われ、湯立神楽をあげ、淀橋・上宿・下宿・西町・仲宿・打越・囲・原の氏子がそれぞれの地区の幟や提灯の美を競いました。豊年には、獅子舞・相撲・力石くらべなども行われて、近在をあげての盛大な行事になっていました。明治・大正期の華麗な神楽や山車の巡行はいまも語り草になっています。拝殿にある中世の石の狛犬をはじめ、境内には中野の歴史を語る多くの遺品があります。』とのことです。

立地

南側に大久保通りがあり、大久保通りの一本北側に平行してある通りに入口がある。また西側に山手通りがありそちら側にも入口がある。正式な入口は大久保通り側。

中野区北部よりJR中野駅とJR東中野駅の間を通って南東に伸びる舌状台地(武蔵野台地の東端、山の手の指の部分)の先端に位置する。南側は桃園川およびJR中野駅北口の窪地を水源とする小川(現在は埋め立てられておりありません。河川名は不明。)によって削られた谷となっている。

境内は台地の斜面を利用しており、南側大久保通り側の谷からは石段を登るが、北西側の山手通り側は境内と入口の高さは同じとなっている。

現地の様子

大久保通り側入口

大久保通りの北側に平行して走る道沿いに入口があります。この道は昔はJR中野駅北口の窪地を水源として桃園川に注ぐ小川の流路だったようです。

大久保通りの北側に平行して走る道沿いに入口があります。この道は昔はJR中野駅北口の窪地を水源として桃園川に注ぐ小川の流路だったようです。

石碑の神社号は本庄繁陸軍大将(関東軍総司令官)の筆跡です。

石碑の神社号は本庄繁陸軍大将(関東軍総司令官)の筆跡です。

参道

大久保通り側入口からの参道の様子

大久保通り側入口からの参道の様子

何故か周りにある住宅の玄関が面しています。参道が生活道路の役目も果たしているようです。

参道から石段にかけて。

参道から石段にかけて。

ここの段差は北西側よりのびる舌状台地の斜面を利用しています。

その為、北西側にある山手通りに面した入口には段差がはほとんどありません。

鍋屋勘右衛門寄進鳥居(中野区登録有形文化財)

石段の上の鳥居は鍋屋横丁の語源となった鍋屋勘右衛門が寄進したものです。

石段の上の鳥居は鍋屋横丁の語源となった鍋屋勘右衛門が寄進したものです。

中野区の登録有形文化財に指定されています。

右側の柱の裏側に彫られ文字は、『願主 鍋屋勘右衛門』と見えます。

右側の柱の裏側に彫られ文字は、『願主 鍋屋勘右衛門』と見えます。

反対側の柱に彫られた文字は、一番下は『九月』と見えますがあとはよく分りません・・・。

因みに鍋屋勘右衛門が寄進した年は1862年のようです。

山手通り側入口

【山手通り側入口】

【山手通り側入口】

拝殿

【拝殿】

【拝殿】

【神紋(しんもん)】

【神紋(しんもん)】

左三つ巴紋。多摩地区の神社でもっとも多いタイプです。

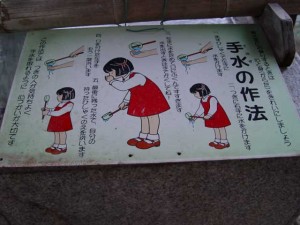

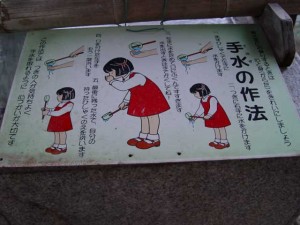

手水舎

【手水舎(ちょうずや・てみずや)】

【手水舎(ちょうずや・てみずや)】

手水(てみず)の作法を非常にわかりやすく解説してくださってます。

手水(てみず)の作法を非常にわかりやすく解説してくださってます。

私のような作法を知らない人間には非常に助かります。

供養塔

手水舎の右側に二つの供養塔があります。

左の敷石供養塔は中野区の登録有形文化財、右の石橋供養塔は中の区の指定有形文化財に指定されています。

【敷石供養塔】(左)

【敷石供養塔】(左)

氷川神社の別當職を兼ねていた福王山弥勒院慈眼寺の覺順和尚が建てた物。

安政6年(1859年)に83歳の覺順和尚が敷石を補修した事に関連するらしい。左側には『安政六巳未九月吉』、右側には『氏子中 願主覺順当年八十三歳』と記されている。後ろには文字は確認できませんでした。

【石橋供養塔】(右)

詳細不明、調査中。

灯篭

非常に重厚感があり、歴史を感じる。

非常に重厚感があり、歴史を感じる。

万延元年4月制作されたもののようです。

万延元年4月制作されたもののようです。

神楽殿

【神楽殿】

【神楽殿】

狛犬

吽形(うんぎょう)のみ・・・阿形(あぎょう)の写真は後ほど。

【大久保通り側の狛犬】

安政3年6月制作??

にしては、新しく見えます。狛犬さんだけ世代交代したのでしょうか?

【山手通り側の狛犬】

昭和16年4月制作。

【拝殿前の狛犬】

昭和50年12月制作。

拝殿の中には中世の狛犬がいるそうです。

大久保通り側の狛犬はつい最近までは江戸時代生まれの古い狛犬がいたようですがそれが引退して拝殿で休んでいるのでしょうか??

摂末社(せつまつしゃ)

稲荷神社

稲荷神社

末社2つと庚申塚

末社2つと庚申塚

その他

【忠孝の碑】

【忠孝の碑】

明治37~38年の日露戦争の戦死者の供養として、建立されたらしい。

左下には『海軍大将井出謙治書』とある。

すぐ左横には主に日露戦争で使用された二号機雷が赤錆びた状態で置かれている。

感想

大久保通りと山手通りが目の前にあるにも関わらず、背の高い木々に囲まれた境内は非常に静かで、どこか懐かしいホッとするような安心感を感じました。

【周辺の様子】

石段横の斜面の若木。背後の鳥居は鍋屋勘右衛門が寄進した鳥居。

周辺の駐車場

下記駐車場はakippa(あきっぱ!)で予約ができます。

●カーサフォレストーネ東中野駐車場【土日祝のみ】

●中野1丁目駐車場【木曜以外】

●中央3丁目FLC駐車場

●北新宿4丁目駐車場【ご利用時間:10:00~18:00】

周辺のスポット

●桃園緑道の”お伽話通り”

●「神田川」歌碑

●第六天神社

●龍山稲荷神社

●子育て地蔵尊 (東中野)

●宝仙寺三重塔跡

●塔山庚申塔(石棒様)

●白玉稲荷大明神

●鎮国山高歩院

●中本一稲荷神社

●布袋尊石像

>>詳しくはこちら