日章山不動院

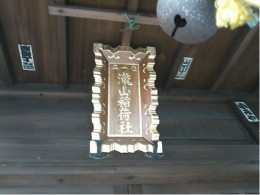

2010年3月18日龍山稲荷神社

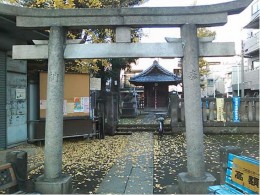

2010年3月18日北野神社・西町天神

2010年3月16日北野天満宮

北野天満宮は菅原道真公をお祀りした神社の宗祀であり、国を鎮め守る神として平安時代中期多治比文子らによって北野の右近馬場に菅原道真公の御霊をお祀りしたのが始まりとされています。菅公は「和魂漢才」の精神を以って学問に勤しまれ、幼少の頃より文才を表し、朝廷の官吏として活躍されました。永延元年(987)一条天皇の令により初めて勅祭が執り行われ「北野天満宮天神」の神号を得ました。寛弘元年(1004)の一条天皇の行幸を初めてとし、代々皇室の御崇敬を受け、江戸時代には寺子屋の精神的中心として菅公の御分霊がお祀りされるなど、「天神様」として親しまれ、以来学問の神様としての信仰は現在に至るまで受け継がれています。

(北野天満宮ホームページより)

現地の様子

ZEROキッズのファミリー映画会 「犬と猫と人間と」いのちをめぐる旅がはじまる 飯田基春監督作品 2009年

2010年3月12日2010年4月11日(日)なかのZERO本館B2視聴覚ホールにて飯田基晴(いいだ・もとはる)監督の作品『犬と猫と人間と』が上映されます。

「犬と猫と人間と」いのちをめぐる旅がはじまる

飯田基春監督作品 2009年

|

|||||||||||

↑↑引用ここまで↑↑

不要になった鯉のぼり募集【東中野鯉のぼりまつり実行委員会】

2010年3月12日東中野鯉のぼりまつり実行委員会がご不要になった鯉のぼりを募集しています!

募集期間は2010年2月22日(月)~3月31日(水) 平日9時~17時 です。

以下、『中野区公益活動情報コーナー』の『ご不要になった鯉のぼりを募集しています!』エントリーより引用

締切日:3月31日 午後5時まで募集します。

受付:東中野地域センター

申込方法:東中野地域センターに直接お持ちください。

内容詳細:

ビル風などで鯉のぼりが揚げられなくなったご家庭があることがきっかけで始まった”東中野鯉のぼりまつり”は今年で4年目を迎えます。旧東中野小学校校庭に鯉のぼりを泳がせ、毎年老若男女問わず多くの方々に喜んでいただいています。昨年は60匹を泳がせましたが、鯉のぼりに少し傷みがでてきました。もし、ご家庭で眠っている鯉のぼりがありましたら、ぜひご寄付いただきたいと願っています。新宿高層ビルが見える美しい眺望の旧東中野小学校校庭に泳がせます。 4月29日には”コイフェス2010”を開催しますので、ぜひ皆様見にいらしてください。

問い合わせ先:東中野鯉のぼりまつり実行委員

03-3362-2912 内田

↑↑引用ここまで↑↑

あぶまた味噌の大釜

2010年3月12日秋津子育地蔵尊

2010年3月12日八津御嶽神社

2010年3月8日首都圏のご家族に三つの宝

健・財・和をもたらす社として

当神社は800余年の歴史を有する八津御嶽神社の分社として、大正10年に本宮(現在の山梨県南巨摩郡南部町)より、一人の神主が東京(現在の地ではなく、当初は現在の浅草橋界隈)に出てきたことがはじまりです。以来、いにしえよりの教え(神の心にしたがって、罪穢れなく、清らかで、明るくおおらかに生きる)に従い、「夫婦、そして家庭が円満で幸せであってこそ、国の未来も拓かれる」という(自家成立)の考え方を堅持。現在でも首都圏に暮らすご家族の幸せを支える守り神として、多くの皆様に親しまれています。

(八津御嶽神社ホームページより)

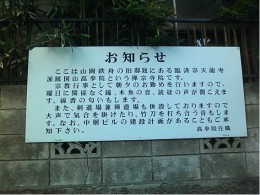

現地の様子

都会の中のビル型神社です。

何と、「おみくじガチャ・ガチャ」が入り口にあります!

神田川の対岸から撮影

石森製粉所の大石臼

2010年3月8日鎮国山高歩院

2010年3月5日山岡鉄舟とは

天保七年(1836)~明治二十一年(1888)

山岡鉄舟は、明治維新のハイライトといわれる江戸城無血開城の立役者で、西郷隆盛と勝海舟のトップ会談を実現させ、江戸を戦火から救った幕臣です。

西郷隆盛をして「金もいらぬ、名誉もいらぬ、命もいらぬ人は始末に困るが、そのような人でなければ天下の偉業は成し遂げられない」と賞賛させ、山岡鉄舟の活躍に感銘を受けた西郷隆盛は、その後自らも無欲を貫いたと言われています。また、山岡鉄舟は、剣・禅・書の達人として明治維新後の多くの人材に影響を与え、その中でも明治天皇の教育係として十年間仕え、日本の近代化(特に、精神教育や文化)に多大な影響を与えました。しかしながら、どのような形で影響を与えたのか、詳しくは知られていません。また、徳川慶喜に仕え、幕臣として活躍した後に新政府の政治家として茨城県参事、伊万里県権令を歴任し、また明治天皇の教育係として十年間仕えたという功績は、世界的に非常に高く評価されています。しかし、その功績は一般的にはあまり知られておらず、歴史の影に隠れたままとなっています。これは、日本の歴史の大きな転換期になし得た偉業について、山岡鉄舟は多くを語ろうとしなかったからです。

山岡鉄舟は、幕府飛騨代官、小野朝右衛門の五男に生まれ、二十二歳のとき、同じ幕臣の山岡静山の妹、英子の婿になり、山岡と改姓しました。名は高歩、字は猛虎、鉄太郎は通称であり、鉄舟は号です。

高歩院という寺名は、山岡鉄舟の邸跡であり、名前が寺名の由来です。